6. Galvanisches Gravieren oder Härten der Druckplatte

Für die Galvanische Plattenvertiefung (Galvanographie) gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Herstellung von Radierungen. Damit können Sie auch Teilbereiche der Platte ablösen und/oder vertiefen. Diese Methoden können auch zum Glätten der Plattenoberfläche verwendet werden oder zum Härten der empfindlichen Kaltnadelplatten. In den folgenden Unterkapiteln sind Methoden dafür beschrieben.

Update: 26.Januar 2026

🛠️ Verkupfern / Aufkupfern

Beim elektrochemischen Verkupfern wird Kupfer aus dem gelösten Elektrolyten auf eine Metallplatte angelagert. In diesem Kapitel wird das Verfahren beschrieben.

🛠️ Korrosive Verfahren

Bei der Korrosion reagiert Metall chemisch mit Stoffen aus seiner Umgebung, insbesondere mit Sauerstoff, Chloriden oder Sulfaten, wodurch die Oberfläche allmählich angegriffen wird.

🛠️ Anodisches Polieren

Das elektrochemische Polierverfahren glättet Metalloberflächen durch Abtragung.

🛠️ Härten durch Verchromen, Verstahlen…

Um die Druckauflage zu steigern, werden Metallplatten galvanisch beschichtet und die Oberflächenhärte verbessert. Ebenso werden Verzinkungen zur Schutzveredelung eingesetzt. Dies ist besonders bei der empfindlichen Kaltnadelradierung sinnvoll.

🛠️ Versilbern, Verzinken & Verkupfern

Hier finden Sie Rezepturen für das Auftragen von Silber-, Zink- und Kupferschichten zur Oberflächenveredelung und Härtung von Druckplatten. Angesprochen werden auch Sicherheitsmaßnahmen.

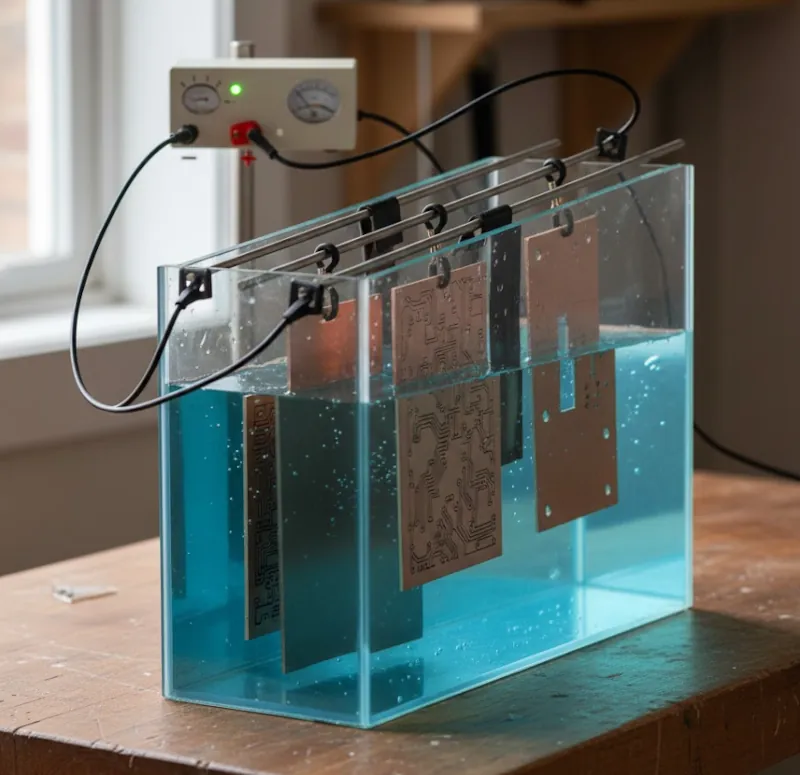

Bei der elektrochemischen Druckplattenbearbeitung löst sich das Kupfer aus der Druckplatte heraus. Am Minuspol („Kathode“) befindet sich das Kupfer, welches aufgelöst und zum Pluspol („Anode“) transferiert wird. Die Druckplatte ist dabei – als abgebendes Metall – an die Kathode angeschlossen. Bei diesem Verfahren können Sie in einem Arbeitsschritt gleichzeitig metallische Gegenstände – z.B. aus Eisen – verkupfern. Wie im Bild zu sehen, sind Stromkontakte auf der Platte leicht anzubringen, indem Sie Blechstreifen rückseitig mit Klebeband als Kontaktfläche aufkleben. Daran hängen Sie die Platte an Metallstäben auf, an denen wiederum die Stromanschlüsse mit Krokodilklemmen befestigt sind.

Update: 26.Januar 2026

Die Kapitelübersicht zum Themengebiet „Galvanik und Elektrochemische Verfahren“

➥Verkupfern / Aufkupfern

Dieses Kapitel erklärt das elektrochemische Verkupfern, bei dem Kupfer aus einem Elektrolyten auf eine andere Metallplatte abgeschieden wird. Die Platte oder das Werkstück wird als Kathode angeschlossen, das auflösende Kupfer bildet die Anode. Häufig kommt Kupfersulfat in Kombination mit Schwefelsäure als Elektrolyt zum Einsatz. Es sind aber auch zyanidhaltige, alkalische Bäder üblich. Besonders wirkungsvoll ist die Verkupferung für vertiefte Bereiche der Radierung, wodurch sich der Kontrast verbessert.

➥Korrosion (korrosive Verfahren)

Hier geht es um elektrochemisch induzierte Korrosion, bei der zwei Metalle mit unterschiedlichem Potenzial in einem Elektrolyten durch das Spannungsgefälle miteinander reagieren. Das unedlere Metall löst sich auf und gibt Ionen an das edlere Metall ab, wodurch ohne externe Stromquelle Korrosionseffekte entstehen können. Beispiele umfassen Graphit (z. B. als Kohlezeichnung) auf Kupfer oder durch direkten Metallkontakt in Salzlösungen. Diese Methode eröffnet eine experimentelle, aleatorische, jedoch steuerbare Strukturierung von Plattenoberflächen.

➥Anodisches Polieren

Dieses elektrochemische Polierverfahren glättet Metalloberflächen durch gezielte Abtragung unter Stromfluss – anders als mechanisches Polieren erzeugt es ein mikroreines Spiegel-Finish. Kupfer-, Messing- oder Zinkplatten können in Säurebädern (z. B. Phosphat-, Schwefel- oder Chromsäure) behandelt werden. Die Methode verbessert zudem die Korrosionsbeständigkeit und Reinigungseigenschaften der Oberfläche. Sie ist reproduzierbar und für filigrane Formen gut geeignet – etwa in der Medizintechnik.

➥Platten härten (Verchromen, Vernickeln, Verstahlen, Verzinken)

Zur Erhöhung der Lebensdauer und der Druckauflage werden Metallplatten galvanisch beschichtet: Chrom, Nickel oder Stahl bieten maximale Abnutzungsresistenz. Chromschichten entstehen in Chromsäurebädern, Nickelschichten in sauer arbeiteten Nickelbädern, und Eisenüberzüge („Verstahlen“) verbessern die Oberflächenhärte. Ebenso werden Verzinkungen zur Schutzveredelung eingesetzt. Diese Beschichtungen sind hilfreich, um die Druckplatten langlebig und robust für zahlreiche Arbeitsdurchgänge zu machen.

➥Versilbern / Verzinken / Verkupfern (kombiniert)

In diesem Sammelkapitel finden sich herkömmliche Rezepturen für das Auftragen von Silber-, Zink- und Kupferschichten zur Oberflächenveredelung und Härtung von Druckplatten. Es werden Mischungen aus Silbernitrat, Kochsalz, Weinstein und anderen Zusätzen vorgestellt, die auf Gegenstände gerieben oder getränkt werden können. Eisen wird vor dem eigentlichen Versilbern oft vorbehandelt, z. B. mit Kupfersulfatlösung, um die Haftung zu sichern. Auch das Verzinken von Kupfer gelingt über erhitzte Natronlauge mit Zinkstaub – die Anwendung erfordert stets Sicherheitsmaßnahmen, beispielsweise Schutzbrille, Schutzkleidung und Handschuhe.

Wikipedia

➥ Wikipedia schreibt:

„In der Chemie, insbesondere der Elektrochemie, ist eine Anode unabhängig von deren Polarität jene Elektrode, an der eine Oxidationsreaktion stattfindet. Es werden Elektronen aus der chemischen Reaktion aufgenommen und über den elektrischen Anschluss abgegeben. Eine elektrochemische Reaktion findet immer an der Phasengrenze zwischen einer Elektrode und einer ➥ Elektrolytlösung (Wikipedia), einem ionenleitenden Feststoff oder Schmelze statt. Daher ist beispielsweise bei der Elektrolyse die Anode die positive Elektrode, da in der Elektrolyse elektrische Energie aufgenommen wird. Bei der Galvanik wird an der Anode das Metall aufgebracht, beispielsweise Kupfer oder Nickel, da auch dabei elektrische Energie aufgenommen wird.“

… mehr im Buch