Hier sind Methoden aufgeführt, mit denen Sie in den Hartgrund zeichnen können. Eine Übersicht über verschiedene Werkzeuge, die zur Lackverletzung in Hartgrund geeignet sind, finden Sie im Kapitel ➥ „Radierwerkzeuge“.

Themen dieser Teilseite

Zeichentipps für Strichätzungen

Die Nadel sollte nicht zu spitz sein. Beim Zeichnen in den Abdecklack muss die Zeichenspur breit genug sein, damit die Säure das Metall auch angreifen kann. Eine frisch geschliffene Nadel sollten Sie deshalb auf dem Schleifstein leicht abstumpfen.

Mit einem Kaktusdorn können Sie sehr frei im Abdecklack zeichnen, ohne die darunter liegende Kupferoberfläche zu beschädigen. Das hat einen gewaltigen Vorteil: Mit Abdecklack könne Sie falsch gezeichnete Linien leicht korrigieren, ohne eine Spur auf der Platte zu hinterlassen.

Rembrandt Harmensz. van Rijn, Selbstportrait, 1633

Damit der Lack nicht unbeabsichtigt beschädigt wird legen manche Ätzer beim Zeichnen ein Blatt Papier unter die Hand, andere verwenden eine Ätzbrücke.

Die Linien sollten das blanke Metall zeigen. Ist der Lack nur angekratzt oder nicht ganz durchgezogen, erscheint sie in der Draufsicht gelblich oder braun und nicht kupfern. Die Säure kann an diesen Stellen das Metall nicht gleichmäßig angreifen und sie werden unregelmäßige Ergebnisse erhalten.

Heinrich Vogeler: Sommerabend, Radierung, 1900, Quelle: commons.wikimedia.org

Schabetechnik

Reiben Sie Tusche mit Terpentin dick an oder decken die Platte mit Abdecklack ab. Pausen Sie mit Rötelpapier die Zeichnung auf und schaben diese mit einer Rasierklinge, einem Schaber oder Schmirgelpapier heraus. Ätzen Sie vorsichtig, evtl. im Mehrstufenätzverfahren.

Schabe- und Kratztechniken durch Schablonen

Decken Sie Teile der mit Abdecklack geschützten Platte mit einer Papier- oder Klebefolienschablone ab. Das Papier lässt sich mit Kleister auf die Platte kleben. Wenn Sie mit einem flächigen Kratzwerkzeug oder Wiegemesser darübergehen, wird nur der frei liegende Bereich des Lacks verletzt.

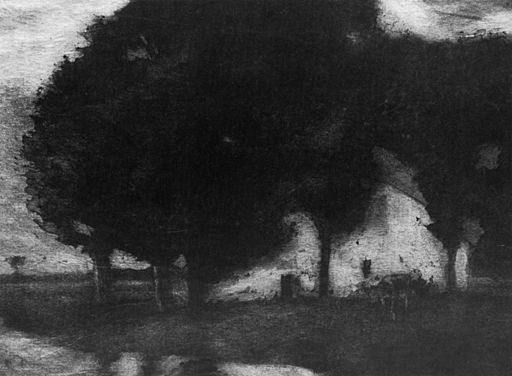

Carl Felber: Moorgehöft, 1903, Quelle: commons.wikimedia.org

Punktier-Manier

- „punktierte englische Manier“

- „Stipple engraving“ (engl.)

- „Gravure en pointillé“, „Manière pointilée“ (frnz.)

- „Incisione a pointillé“, „Maniera a punti“, „Punteggiato“ (ital.)

- „Stippelgravure“ (holl.)

Wie beim Punktstich werden Hell- Dunkeltöne durch dicht aneinander gelegte Punktierungen erzeugt. Diese werden jedoch in den Abdecklack gestochen und anschließend geätzt.

Luigi Rados (1773-1840): Giuseppe Nicolini, Punktiermanier, Quelle: commons.wikimedia.org

Durchpaustechnik

Auf eine mit Wachsgrund dünn eingewalzte Platte legen Sie ein dünnes Schmirgelleinen und darüber die Vorzeichnung. Beim Durchpausen drücken Sie die Schmirgelleinwand in den Lack und perforieren ihn dadurch. Ihre Linien werden so in Rasterpunkte aufgelöst. Größere Flächen können Sie mit dem Falzbein oder einem Stück Holz durchreiben.

Crayon-Manier

- „Kreidemanier“, „Crayonstich“,

- „Chalk engraving“, „Crayon engraving“, „Engraving in the crayon manner“, „Crayon manner“, „Chalk manner“ (engl.)

- „Manière de crayon“, „Gravure en manière de crayon“ (frnz.)

- „Maniere a matita“ (ital.)

- „Crayon gravure“, „Crayon manier“ (holl.)

(siehe auch Vernis-mou-Technik: ➥ Crayon-Manier)

Mit dieser Technik wurden im 18. Jh. die damals sehr beliebten Kreidezeichnungen reproduziert. Sie ist wohl eine Erfindung des Franzosen Jean-Charles Francois. Dabei werden alle Linien in Punkte aufgelöst. Es ergaben sich hervorragende Reproduktionen, die von Gilles Demarteau und Louis-Martin Bonnet fast zur Höhe einer selbständigen graphischen Technik geführt wurden. Ein weiterer berühmter Vertreter war Francesco Bartolozzi. Beide Techniken wurden irreführend als „Farbstich“ bezeichnet. Sie haben jedoch Rokoko und Klassizismus nicht überdauert.

Sie zeichnen auf einem über den dünn aufgetragenen Ätzgrund gelegten Papier mit Bleistift, Rötel oder Kohle vor. Diese Vorzeichnung bearbeiten Sie anschließend mit verschieden gezahnten Radiernadeln, einem gezähnten Hämmerchen, dem sogenannten Mattoir oder der Roulette, einem kleinen gezähnten Rädchen und schließlich mit der Echoppe, einer breiten Radiernadel.

Planches de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, volume 4, Gravure [Public domain] Quelle: commons.wikimedia.org

Koschatzky beschreibt weiter:„Die Linien wurden überdies noch überklopft und fehlende Punkte mit dem Grabstichel ergänzt. Die Summe der kleinen, die Platte freilegenden Punkte ergibt im Druck den verblüffenden Eindruck des Kreidestrichs. Man erreichte dabei eine ganz erstaunliche Perfektion, wobei man die Wirkung noch dadurch ganz wesentlich verstärkte, dass der Druck nicht etwa in Schwarz erfolgte, sondern in Farbtönungen, die der Kreide vollkommen entsprechen; man mischte gebrannte Sartinober mit Mohnöl und färbte die Platte damit ein. Bis heute kommt es immer wieder zu Verwechslungen solcher Blätter mit Originalzeichnungen.“ Koschatzky weist auch darauf hin, dass Louis Bonnet (1743-1793) den Kreideeffekt noch dadurch verstärkte, dass er auf blau getöntes Papier druckte.

Gilles Demarteau: Frauenkopf, Crayonmanier, zwischen 1750 und 1770, Quelle: commons.wikimedia.org

Pastellmanier

- „Pastellstich“

- „Engraving in imitation pastel“ (engl.)

- „Maniera a pastello“ (ital.)

- „Gravure à la manière de pastel“ (frnz.)

- „Gravure in pastelmanier“ (holl.)

Erweiterung der Crayonmanier im 18.Jahrhundert, besonders malerisch und farbig im Mehrplattendruck verwendet. Dabei wird von der dunklen zur hellen Platte gedruckt.

Einpressen von Texturen

Um Texturen in den harten Grund zu pressen, erwärmen Sie die Platte, legen z.B. ein Seidentuch auf und pressen zügig durch die Presse, so lange die Platte noch warm ist. Um das Tuch wieder abzulösen, empfiehlt es sich, die Platte nochmals vorsichtig zu erwärmen. Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, dass der harte Grund besser weiterbearbeitet werden kann und nicht so empfindlich gegen Verletzungen ist wie der Weichgrund.

Anmerkung:

Die Onlineversion basiert auf dem ersten Buchmanuskript von 1997 und ist mit dem Buch nur noch in Ansätzen vergleichbar. Die Seiten dieses Webauftritts enthalten oft nur wenige, kurze Absätze. Das Buch ist zweispaltig gedruckt, damit die Informationen zwischen zwei Buchdeckel passen. Das Buch enthält hauptsächlich „Input“ – die Website dient als ergänzender ‚Bildspeicher‘.

Erhältlich ist das Buch in erweiterten 7.Auflage mit 232 DIN-A4-Seiten.

Sicherheitshinweis:

Informieren Sie sich vor der Anwendung der Rezepturen unbedingt auch aus anderen Quellen! Beachten Sie das Kapitel ➥ Vorsicht Chemie!

Die Rezepturen sind der (historischen) Fachliteratur entnommen, sind nur teilweise selbst getestet und können (Übertragungs-)Fehler enthalten.

Quellenangaben zur Herkunft der Rezepturen finden Sie im Buch. Ich empfehle dringend, sich vor Anwendung der Rezepturen stets die Etiketten, Warnhinweise und Anleitungen durchzulesen, die mit den Chemikalien geliefert werden und fachkundigen Rat einzuholen. Chemikalien (und auch Naturstoffe) können karzinogen, erbgutschädigend und gesundheitsschädlich sein. Verwenden Sie Handschuhe und weitere Schutzmaßnahmen wie Mundschutz etc.

Der Einkaufswagen (🛒 ➜) weist auf Bezugsquellen hin. Es handelt sich um sog. „Affiliate-Links“. Falls Sie dort einkaufen, erhalte ich ein geringe Provision. Damit wird ein Teil der Serverkosten dieses Webangebots gedeckt.

Falls Ihnen Sätze meiner Website aus der Wikipedia bekannt vorkommen: Zahlreiche Artikel zum Themengebiet habe ich für die Wikipedia (mit-)verfassst.

Texte und von mir erstellte Abbildungen der Webseite unterliegen meinem © Copyright. Ich freue mich über Anregungen, Kritik, Hinweise und Bestellungen ;-)