Themen dieser Teilseite

Die Anfänge der Cyanotypie – ein Handout

Den folgenden Text über die Grundverfahren und die Geschichte der Cyanotypie hatte ich als Handout zur Schulkunstausstellung „IMTA 2013“ verfasst:

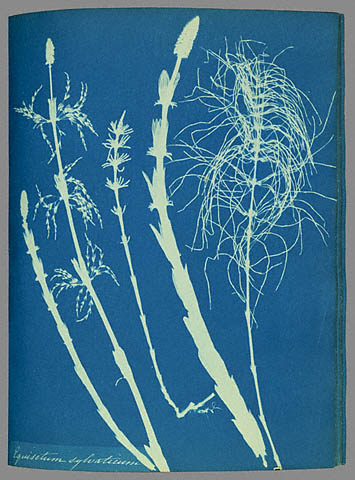

Im Jahr 1842 entwickelte der englische Naturwissenschaftler und Astronom Sir John Herschel dieses Verfahren. Die Cyanotypie war das dritte Verfahren nach der Daguerreotypie und Talbotypie / Kalotypie zur Herstellung von stabilen fotografischen Bildern. Anna Atkins, eine britische Naturwissenschaftlerin, machte diese fotografische Technik durch ihre Bücher bekannt, in denen sie Farne und andere Pflanzen mit Cyanotypien dokumentierte. Sie gilt durch diese frühe Anwendung als erste Fotografin.

Künstlerisch stand die Cyanotypie immer etwas im Abseits und sie wurde lange Zeit nicht zu den fotografischen Edeldruckverfahren gezählt – zur Vervielfältigung von Plänen war die Cyanotypie jedoch seit 1870 weit verbreitet. Aus dieser Zeit stammt der Begriff „Blaupause“ bzw. „Blueprint“. Durch die Diazotypie (Ozalid®-Kopie) wurde die Cyanotypie dann als Methode der Zeichnungskopie vor dem Zweiten Weltkrieg abgelöst.

Verfahren

20 gr Kaliumferricyanid und 50 gr grünes Ammoniumeisen-(III)- citrat werden jeweils in 500 ml destilliertem Wasser aufgelöst. Da Ammoniumeisencitrat zum Schimmeln neigt, gibt man einige Tropfen Konservierungsmittel für Fruchtsäfte (Peka) hinzu. Beide Lösungen werden dunkel und kühl aufbewahrt – sie zersetzen sich unter Lichteinwirkung.

Vor dem Beschichten mischt man die Lösungen im Verhältnis 1:1. Die Mischung bleibt im Dunkeln einige Tage haltbar. Saugfähiges Papier (hier: Inkjet-Papier) wird in dieser Mischung gebadet bzw. mit einem Schwämmchen getränkt und getrocknet. Beim Trocknen wird die Beschichtung lichtempfindlich.

Die Belichtung erfolgt unter einem Schatten werfenden Gegenstand als Fotogramm oder unter einem fotografischen Negativ durch UV- oder Sonnenlicht. In der Sonne beträgt die Belichtungsdauer 6 – 12 Minuten, an einem bedeckten Tag 10 – 100 Minuten, am Tageslichtprojektor im Kontakt 10 Min, in der Projektion mit einem Tageslichtprojektor mehrere Stunden.

Durch Licht wird die Eisenverbindung zweiwertig und wasserunlöslich – es entsteht der Farbstoff Berliner Blau. Die unbelichteten Teile lassen sich mit Wasser auswaschen.

Badet man das Bild im Anschluss in 0,2%-iger Wasserstoffperoxid-Lösung verstärkt sich die tiefblaue Färbung. Wasserstoffperoxid ist in dieser Konzentration ungiftig. Der Farbton kann durch Baden in Tannin, Oolong-Tee, Katzenurin (ja… so funktioniert Alchemie!) oder Pyrogallol verändert werden.

Literatur

🛒 ➜ Annette Golaz: Cyanotype Toning – Using Botanicals to Tone Blueprints Naturally

🛒 ➜ Marlis Maehrle: Blaue Wunder – Techniken und Projekte mit Cyanotypie

🛒 ➜ Peter Mrhar: Cyanotype: Historical and alternative photography

🛒 ➜ Marco Antonini u.a.: Fotografie: Ein Handbuch der analogen Kreativtechniken

Bezugsquellen

🛒 ➜ Ammoniumeisen(III)-citrat

🛒 ➜ Kaliumhexacyanoferrat

🛒 ➜ Wasserstoffperoxid 3 % Lösung, 1000 ml

🛒 ➜ Gallussäure

🛒 ➜ Para – Konservierungsmittel zur Haltbarmachung von Fruchtsäften

🛒 ➜ Canson Aquarell-Papier, 200 g/qm, 100 Blatt pro Block, 24 x 32 cm, weiß

🛒 ➜ Hahnemühle Aquarellblock, matt naturweiß, 300 g/m², 30 x 40 cm

🛒 ➜ Winsor & Newton Aquarell Maskiergummi flüssig, abziehbares Rubbelkrepp für präzise und kantenscharfe Linienführung bei fließender Aquarellfarbe, 75ml Flasche

🛒 ➜ UV Schwarzlicht 150W, Wasserdichter Schwarzlicht Led-Strahler

🛒 ➜ UV-Schutzbrille

Anmerkung:

Die Onlineversion basiert auf dem ersten Buchmanuskript von 1997 und ist mit dem Buch nur noch in Ansätzen vergleichbar. Die Seiten dieses Webauftritts enthalten oft nur wenige, kurze Absätze. Das Buch ist zweispaltig gedruckt, damit die Informationen zwischen zwei Buchdeckel passen. Das Buch enthält hauptsächlich „Input“ – die Website dient als ergänzender ‚Bildspeicher‘.

Erhältlich ist das Buch in erweiterten 7.Auflage mit 232 DIN-A4-Seiten.

Sicherheitshinweis:

Informieren Sie sich vor der Anwendung der Rezepturen unbedingt auch aus anderen Quellen! Beachten Sie das Kapitel ➥ Vorsicht Chemie!

Die Rezepturen sind der (historischen) Fachliteratur entnommen, sind nur teilweise selbst getestet und können (Übertragungs-)Fehler enthalten.

Quellenangaben zur Herkunft der Rezepturen finden Sie im Buch. Ich empfehle dringend, sich vor Anwendung der Rezepturen stets die Etiketten, Warnhinweise und Anleitungen durchzulesen, die mit den Chemikalien geliefert werden und fachkundigen Rat einzuholen. Chemikalien (und auch Naturstoffe) können karzinogen, erbgutschädigend und gesundheitsschädlich sein. Verwenden Sie Handschuhe und weitere Schutzmaßnahmen wie Mundschutz etc.

Der Einkaufswagen (🛒 ➜) weist auf Bezugsquellen hin. Es handelt sich um sog. „Affiliate-Links“. Falls Sie dort einkaufen, erhalte ich ein geringe Provision. Damit wird ein Teil der Serverkosten dieses Webangebots gedeckt.

Falls Ihnen Sätze meiner Website aus der Wikipedia bekannt vorkommen: Zahlreiche Artikel zum Themengebiet habe ich für die Wikipedia (mit-)verfassst.

Texte und von mir erstellte Abbildungen der Webseite unterliegen meinem © Copyright. Ich freue mich über Anregungen, Kritik, Hinweise und Bestellungen ;-)