Themen dieser Teilseite

Bau einer Camera Obscura

Für die Erklärung, wie Fotografie funktioniert, hatte ich aus Pappkartons “ Pinhole – Kameras“ hergestellt, die (zumindest für die Betrachtung) erstaunlich gut funktionieren.

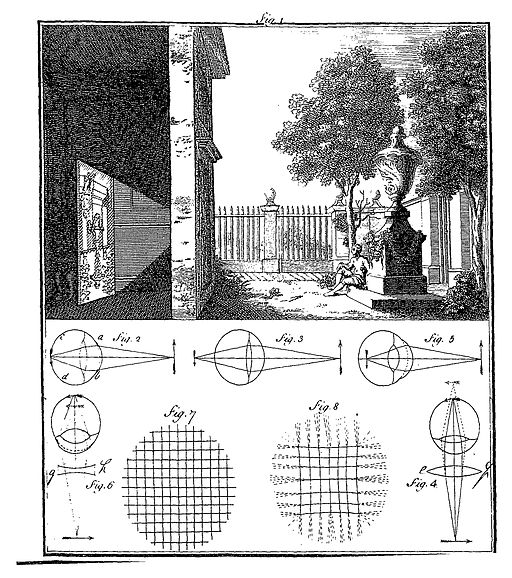

Camera obscura

Modell I – Großer Karton als begehbare Camera Obscura

Die einfachste Lochkamera (Pinhole) ist ein großer Karton.

Sucht eine Kiste oder einen Karton, der groß genug ist, dass man sich darin bewegen kann und die so dicht ist, dass kein Licht hineinfällt. Macht an einer Stelle ein Loch und ihr habt auf der gegenüberliegenden Wand ein auf dem Kopf stehendes Abbild eurer Umgebung. Wenn ihr euch die Mühe macht, eine Vergrößerungslinse zu finden, deren Brennweite der Schachtelbreite entspricht, wird das Ergebnis noch besser.

Auf die dem Fenster abgewandte Innenseite klebst du ein weißes Papier, auf der gegenüber liegenden Seite machst du in die Mitte ein möglichst kreisrundes Loch mit einem Durchmesser von ca. 1 cm. Den Karton stellst du so ins Klassenzimmer, dass das Loch Richtung Fenster zeigt. Der Karton funktioniert als Lochkamera – genauso wie unser Auge die Welt durch die Pupille auf der Netzhaut (auf dem Kopf stehend) abbildet.

Ich hatte dazu einen Transportkarton so aufgeschnitten, dass ich ihn über ein Kind (oder sogar 2) stülpen konnte und diese im Karton sitzen konnten. Auf Seite war mittig ein rundes Loch mit ca 0,5 cm Durchmesser geschnitten, auf der Innenseite ein weißes Papier als Projektionsfläche angebracht.

Das Loch sollte möglichst scharfkantig geschnitten sein – man kann auch ein Klebeband über den Karton kleben und daraus das Loch stanzen – den Lochstreifen aus einem Schnellhefter oder eine Unterlegscheibe verwenden. Je präziser das Loch, desto besser wird die Abbildung.

Der Karton wurde nun so im Raum platziert, dass das Loch zur Fensterseite zeigt. Im Karton war somit das gegenüberliegende Fenster – und die davor befindliche Landschaft – auf dem Kopf stehend zu sehen sind.

Eine alte Brille mit 1,5 Dioptrien – vor das Loch gehalten – lässt das Bild noch schärfer erscheinen.

Modell II – Raum als Camera Obscura

Ihr könnt natürlich auch die Fenster eures Zimmers mit schwarzem Karton abdunkeln und an einer Stelle ein kleines Blendenloch (das Pinhole) anbringen. Wenn ihr nun ihre Staffelei richtig postiert, habt ihr darauf ein getreues Abbild des Fensterausblicks.

Falls ihr bei der nächsten Sonnenfinsternis (im Jahr 2081) dabei seid, lasst die Jalousien runter und schaut auf den Boden. Wir konnten bei der letzten Sonnenfinsternis auf dem Boden unzählige Abbildungen von sich langsam verdunkelnden Sonnen sehen – weil die Jalousien an der Seildurchführung als Lochkameras fungierten ;-)=

Falls ihr das Klassenzimmer (oder den Physiksaal) lichtdicht abdunkeln könnt, schaut, ob die Jalousie bereits ein Löchlein aufweist, das sich für physikalische Demonstrationszwecke mit einer Rundscheibe vergrößern lässt. Oder klebt die Fenster mit schwarzer „Silofolie“ zu. Damit wird der Raum zur „Camera Obscura“.

Modell III – Dosenmodell

Für den Selbstbau von Lochkameras für Schüler sind Dosen für Chips geeignet. Im Vorlauf genügend Dosen sammeln lassen. In den Boden ein Loch bohren, Schwarze Pappe zur Röhre formen, über die Öffnung Butterbrotpapier als Mattscheibe spannen, mit einem Gummi befestigen und diese in die Dose stecken und als „Teleskopauszug“ nutzen. Funktioniert auch mit Konservendosen. Habe fertisch Kamera.

Modell IV – Unterlegscheiben-Modell

Vorne wird ein Loch geschnitten und eine Unterlegscheibe als „Objektiv“ festgeklebt. Auf die Rückseite kommt Butterbrotpapier als Mattscheibe. Fertig.

Modell V: Überstülp-Modell

Gegenüber der „Lochlinse“ ist im Karton ein weißes Papier aufgeklebt, worauf das Bild projiziert wird. Die „Kamera“ wird auf den Kopf aufgesetzt, man sieht „rückwärts“ – und alles auf dem Kopf stehend.

Modell VI: Fresnell-Linse aus dem Tageslichtprojektor

Es handelt sich dabei zwar nicht mehr um eine Lochkamera / Camera Obscura, aber damit lässt sich leicht und lichtstark (!!!) demonstrieren, wie das Auge die Welt „auf dem Kopf“ – und zudem seitenverkehrt sieht. Die Linse ist groß genug und – da sie aus Kunststoff besteht – fast unzerbrechlich.

Sicherheitshinweis: Bevor der Lehrer die Fresnell-Linse aus dem Tageslicht-Projektor holt – diesen vom Netz trennen, damit kein neugieriges Kind beim Auseinanderbau an die Hochspannung greift.

Ebenso wichtig: Man muss sich merken (oder am Rand markieren) was an der Linse oben und unten ist – sonst muss man (beim Rückbau der Linse) den OH-Projektor danach zwei Mal zusammenbauen ;-)

Besser ist es natürlich, wenn der Hausmeister so ein altes Ding kurz vor dem Entsorgen zum Zerlegen freigibt. Die Kondensor-Linse im Tageslichtprojektor ist – nebenbei bemerkt – eine Sammellinse mit 8-10 cm Durchmesser und durch die somit erreichbare Lichtstärke prächtigst für Kameramodelle geeignet ;-)

Belichten mit Pinhole-Kamera

Die Lochkamera muss man – um auf Film belichten zu können – entweder in der Dunkelkammer mit großformatigem Filmmaterial bestücken oder sich bei Verwendung von normalem Fotopapier mit einem Negativ als Ergebnis zufrieden geben (was auch einen eigenen Reiz hat).

Nimmt man Planfilm, Röntgenfilm oder Lithfilm muss das Procedere des Filmwechsels entweder im „Dunkelkammerzelt“ erfolgen oder man bereitet sich für die Rückwand der Kamera austauschbare Kassetten vor, die einen Schieber zur Vermeidung eines Lichteinfalls haben.

Hat man Planfilm verwendet, kann dieser auch zum Belichten von ➥ Cyanotypien oder anderer Edeldruckverfahren Verwendung finden.

Anmerkung:

Die Onlineversion basiert auf dem ersten Buchmanuskript von 1997 und ist mit dem Buch nur noch in Ansätzen vergleichbar. Die Seiten dieses Webauftritts enthalten oft nur wenige, kurze Absätze. Das Buch ist zweispaltig gedruckt, damit die Informationen zwischen zwei Buchdeckel passen. Das Buch enthält hauptsächlich „Input“ – die Website dient als ergänzender ‚Bildspeicher‘.

Erhältlich ist das Buch in erweiterten 7.Auflage mit 232 DIN-A4-Seiten.

Sicherheitshinweis:

Informieren Sie sich vor der Anwendung der Rezepturen unbedingt auch aus anderen Quellen! Beachten Sie das Kapitel ➥ Vorsicht Chemie!

Die Rezepturen sind der (historischen) Fachliteratur entnommen, sind nur teilweise selbst getestet und können (Übertragungs-)Fehler enthalten.

Quellenangaben zur Herkunft der Rezepturen finden Sie im Buch. Ich empfehle dringend, sich vor Anwendung der Rezepturen stets die Etiketten, Warnhinweise und Anleitungen durchzulesen, die mit den Chemikalien geliefert werden und fachkundigen Rat einzuholen. Chemikalien (und auch Naturstoffe) können karzinogen, erbgutschädigend und gesundheitsschädlich sein. Verwenden Sie Handschuhe und weitere Schutzmaßnahmen wie Mundschutz etc.

Der Einkaufswagen (🛒 ➜) weist auf Bezugsquellen hin. Es handelt sich um sog. „Affiliate-Links“. Falls Sie dort einkaufen, erhalte ich ein geringe Provision. Damit wird ein Teil der Serverkosten dieses Webangebots gedeckt.

Falls Ihnen Sätze meiner Website aus der Wikipedia bekannt vorkommen: Zahlreiche Artikel zum Themengebiet habe ich für die Wikipedia (mit-)verfassst.

Texte und von mir erstellte Abbildungen der Webseite unterliegen meinem © Copyright. Ich freue mich über Anregungen, Kritik, Hinweise und Bestellungen ;-)