Themen dieser Teilseite

Storchschnabel (Pantograph)

Mit einem Storchschnabel, den Sie aus ein paar Holzleisten leicht zusammenbauen, erzeugen Sie auf einfache Art Zeichengeräte, mit denen Sie kopieren, vergrößern und verkleinern können.

Bei dieser Radierung (Physionotrace) wurde mit Hilfe eines Pantografen auf der Kupferplatte vorgezeichnet. Man erkennt die gepunktete Linie, die von der auf die Druckplatte tippenden Radiernadel erzeugt wurde.

Spiegel-Technik

Indem Sie eine einfache Glasscheibe senkrecht neben die Vorlage stellen und fixieren, lässt sich eine Vorlage oder auch Schrift mühelos auf der gegenüberliegenden Seite spiegelbildlich zeichnen. Sie schauen auf der Seite, auf der Ihre Vorlage liegt in die Glasscheibe. Diese Seite sollte dem Fenster oder der Lampe zugewandt sein. Auf dem Papier, das auf der anderen Seite liegt, sehen Sie durch die Glasscheibe hindurch das genaue Spiegelbild Ihrer Vorlage. Sie müssen nun nur noch das gespiegelte Bild nachspuren.

Spiegel-Umzeichner

Folgende Zeichengeräte funktionieren nach dem Prinzip des halbdurchlässigen Spiegels. Wenn Sie von oben hineinschauen, sehen Sie auf dem unten liegenden Papier das gespiegelte Abbild von vorn. Eine leichte Abdunklung gegen das auffallende Licht macht die Spiegelung besser sichtbar. Sie brauchen auf dem Papier nur noch die Konturen nachzeichnen.

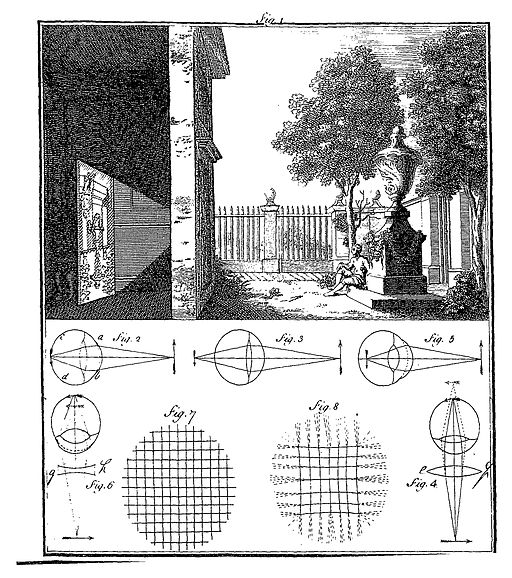

Camera obscura

Suchen Sie sich eine Kiste oder einen Karton, der groß genug ist, dass Sie sich darin bewegen können und der so dicht ist, dass kein Licht hineinfällt. Machen Sie an einer Stelle ein Loch und Sie haben auf der gegenüberliegenden Wand ein auf dem Kopf stehendes Abbild ihrer Umgebung. Wenn Sie sich die Mühe machen, eine Vergrößerungslinse zu finden, deren Brennweite Ihrer Schachtelbreite entspricht, wird das Ergebnis noch besser. Sie können natürlich auch die Fenster ihres Zimmers mit schwarzem Karton abdunkeln und an einer Stelle ein kleines Blendenloch anbringen. Wenn Sie nun ihre Staffelei richtig postieren, haben Sie darauf ein getreues Abbild Ihres Fensterausblicks.

Fotovergrößerer

Nach demselben Prinzip wie bei der Camera obscura funktioniert ein Vergrößerungsgerät, mit dem feinen, aber gewaltigen Unterschied, dass Sie das Motiv wechseln können. Der Vorteil gegenüber den nachfolgenden Methoden: Ihre Zeichenebene befindet sich waagrecht auf dem Tisch und nicht senkrecht an der Wand.

Diaprojektor

Wie beim Fotovergrößerer, die Projektion ist jedoch größer, heller und meist im Positiv. Wenn Sie keine spezielle Konstruktion bauen, müssen Sie jedoch auf einer senkrecht stehenden Zeichenfläche arbeiten.

Tageslichtprojektor

Falls Sie einen gebrauchten Tageslichtprojektor ergattern, kopieren Sie Ihre Vorlagen auf Folien und können sie bis auf Wandgröße vergrößern.

Bezugsquellen

🛒 ➜ Pantograph – Reducer – Vergrößerer

Anmerkung:

Die Onlineversion basiert auf dem ersten Buchmanuskript von 1997 und ist mit dem Buch nur noch in Ansätzen vergleichbar. Die Seiten dieses Webauftritts enthalten oft nur wenige, kurze Absätze. Das Buch ist zweispaltig gedruckt, damit die Informationen zwischen zwei Buchdeckel passen. Das Buch enthält hauptsächlich „Input“ – die Website dient als ergänzender ‚Bildspeicher‘.

Erhältlich ist das Buch in erweiterten 7.Auflage mit 232 DIN-A4-Seiten.

Sicherheitshinweis:

Informieren Sie sich vor der Anwendung der Rezepturen unbedingt auch aus anderen Quellen! Beachten Sie das Kapitel ➥ Vorsicht Chemie!

Die Rezepturen sind der (historischen) Fachliteratur entnommen, sind nur teilweise selbst getestet und können (Übertragungs-)Fehler enthalten.

Quellenangaben zur Herkunft der Rezepturen finden Sie im Buch. Ich empfehle dringend, sich vor Anwendung der Rezepturen stets die Etiketten, Warnhinweise und Anleitungen durchzulesen, die mit den Chemikalien geliefert werden und fachkundigen Rat einzuholen. Chemikalien (und auch Naturstoffe) können karzinogen, erbgutschädigend und gesundheitsschädlich sein. Verwenden Sie Handschuhe und weitere Schutzmaßnahmen wie Mundschutz etc.

Der Einkaufswagen (🛒 ➜) weist auf Bezugsquellen hin. Es handelt sich um sog. „Affiliate-Links“. Falls Sie dort einkaufen, erhalte ich ein geringe Provision. Damit wird ein Teil der Serverkosten dieses Webangebots gedeckt.

Falls Ihnen Sätze meiner Website aus der Wikipedia bekannt vorkommen: Zahlreiche Artikel zum Themengebiet habe ich für die Wikipedia (mit-)verfassst.

Texte und von mir erstellte Abbildungen der Webseite unterliegen meinem © Copyright. Ich freue mich über Anregungen, Kritik, Hinweise und Bestellungen ;-)